In Kürze

Erneuerbare Energien sind Energiequellen, die sich schnell und von selber regenerieren. Somit kann man diese Energiequellen als nach menschlichem Ermessen unerschöpflich bezeichnen.

Unter anderen gehören auch Fliessgewässer und Grundwasser zu den erneuerbaren Energien, da sie sich auf natürliche Weise regenerieren. Für die Schweiz ist es von ihrer Topografie und ihrem Niederschlagsreichtum her naheliegend, dass erneuerbare Energie überwiegend aus Wasserkraft gewonnen wird.

Der in der Schweiz erzeugte Strom stammt zu etwa 57 % aus Wasserkraft, je etwa zur Hälfte aus Flusskraftwerken und Speicherkraftwerken (Stauseen). Flusskraftwerke nutzen die grossen Wassermengen bei geringer Fallhöhe, während bei Speicherkraftwerken die Wassermengen geringer sind, dafür aber die Fallhöhen über 1000 Meter erreichen können.

Die Geothermie beruht auf der Nutzung der Temperatur eines ober- oder unterirdischen Gewässers und findet zur Erzeugung von Wärme (Wärmepumpen) und/oder Kälte (Geocooling) breite Anwendung, weil diese Wasserenergiequellen leicht angezapft werden können und eine gute Energieeffizienz aufweisen. Das Grundwasser in tieferliegenden Grundwasserleitern wird mit absteigender geothermischer Tiefenstufe immer wärmer (zwischen 1.5 und 3 °C / 100 m), wodurch sich die Möglichkeit von Fernwärme- oder Stromerzeugungsprojekten eröffnet. In der Schweiz sind solche Projekte aber nicht so zahlreich, weil die Erschliessung einer solchen Ressource technisch schwierig (grosse Bohrtiefen) und in der Realisierung kostspielig ist, und weil sie negative Auswirkungen auf die Umwelt haben kann.

Für die politischen, strategischen und (sicherheits)technischen Aspekte der erneuerbaren Energien aus Wasser ist in der Schweiz das Bundesamt für Energie (BFE) zuständig, während die ökologischen Aspekte (Restwassermengen, Gewässerschutz, Umweltbelastung etc.) unter die Zuständigkeit des Bundesamt für Umwelt (BAFU) fallen. Die Aufgabe des Kantons besteht darin, die Gesetzgebung des Bundes zu vollziehen.

Erneuerbare Energien - Daten

Wasserkraft

Der hydraulische Kraftwerkspark der Schweiz besteht zurzeit (31.12.2021) aus 682 Zentralen (Leistung ab Generator von mindestens 300 kW) mit einer maximalen Leistung von 15'550 MW (Generator) und einer jährlichen Produktionserwartung von 37'172 GWh. Haupteinzugsgebiete sind der Rhein mit den Zuflüssen Aare, Reuss und Limmat sowie die Rhone, an denen sich 600 Zentralen befinden. (Quelle: BFE)

Das Wallis produziert jährlich mehr als 10 Milliarden kWh Wasserkraft, was zwischen 25 und 30 % der Schweizer Produktion ausmacht. Ca. 95 % dieser Energie wird durch grosse Wasserkraftwerke, der Rest durch kleine Wasserkraftwerke erzeugt. (Quelle: Energie und Wasserkraft)

Die bedeutendsten Wasserkraftanlagen der Schweiz: siehe www.uvek-gis.admin.ch/BFE

Geothermie

Thermische Nutzung von Gewässern und Grundwasser

2021 wurden in der Schweiz über 4'500'000 Megawattschtunden (MWh) Energie aus geothermischen Quellen erzeugt. Die produzierte Heizenergie stammte mit einem Anteil von 96.4 % hauptsächlich aus Systemen mit Wärmepumpen (WP). Davon entfielen wiederum 85.0 % auf Erdwärmesonden. Die weiteren WP-Nutzungen teilten sich auf in Oberflächennahes Grundwasser (13.1 %), Geostrukturen (1.5 %), Tiefe Aquifer (0.3 °Nutzung %), Tunnelwasser (0.1 %) und Tiefe Erdwärmesonden (0.1 %) (Quelle: Geothermie Schweiz).

Bohrbewilligungen für solche Energienutzungen erteilt im Kanton Wallis die Dienststelle für Umwelt, die Betriebskonzessionen hingegen die Gemeinden (als Eigentümmerinnen des Grundwassers). Die ersten Anlagen zur thermischen Nutzung von Gewässern und Grundwasser entstanden Ende der 1980er Jahre. Heute zählt man über 1000 solcher Anlagen - bei immer noch steigender Nachfrage.

Der Kanton Wallis stellt auf seinem Geoportal eine Karte der Zulässigkeit von Erdwärmesonden zur Verfügung.

Nutzung tiefer Erdwärme

Wärmeproduktion in der Schweiz 2021 tiefer Grundwasserleiter:

- Grundwasser-Nutzung 12.6

- Thermalbäder 3.5

- Tiefe Aquifere (inkl. Direktnutzung) 0.3

- Tunnelwasser (inkl. Direktnutzung) 0.3

(Quelle: Geothermie Schweiz)

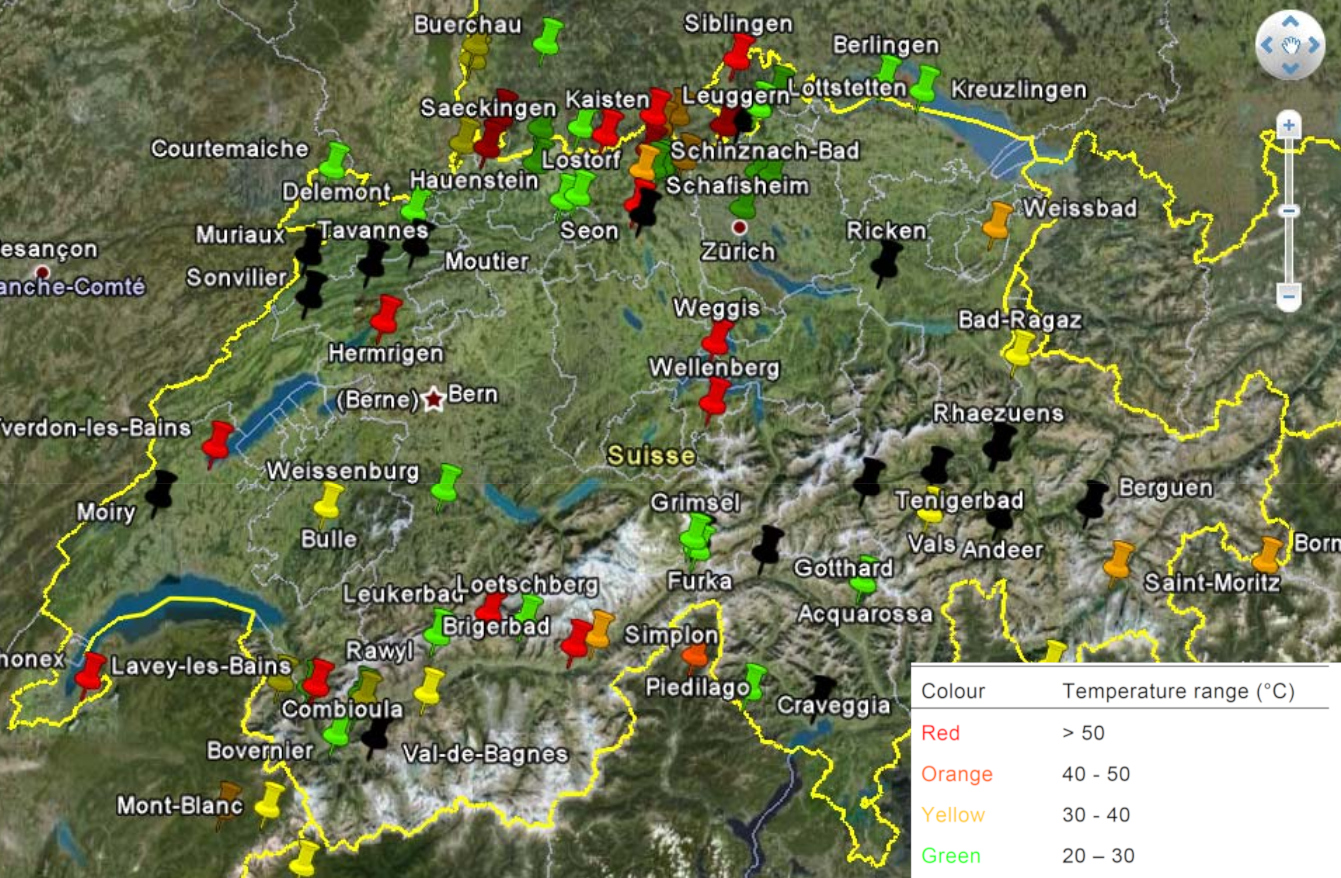

In der Datenbank BDFGeotherm für geothermische "Fluids" (Wasser) sollen die vorhandenen, aber oft verstreuten und nur schwer erhältlichen Daten gesammelt und leicht zugänglich gemacht werden. Insgesamt sind in der Datenbank 84 Standorte erfasst, mit Informationen über die thermischen Fluids, die in nachstender Karte eingezeichnet sind; 12 dieser Standorte befinden sich im Wallis (Quelle: CREGE).

Ansicht der in der Datenbank BDFGeotherm erfassten geothermischen Standorte. Quelle: CREGE, Universität Neuenburg.

Erneuerbare Energien - Indikatoren

Entwicklung der Wasserkraft in der Schweiz

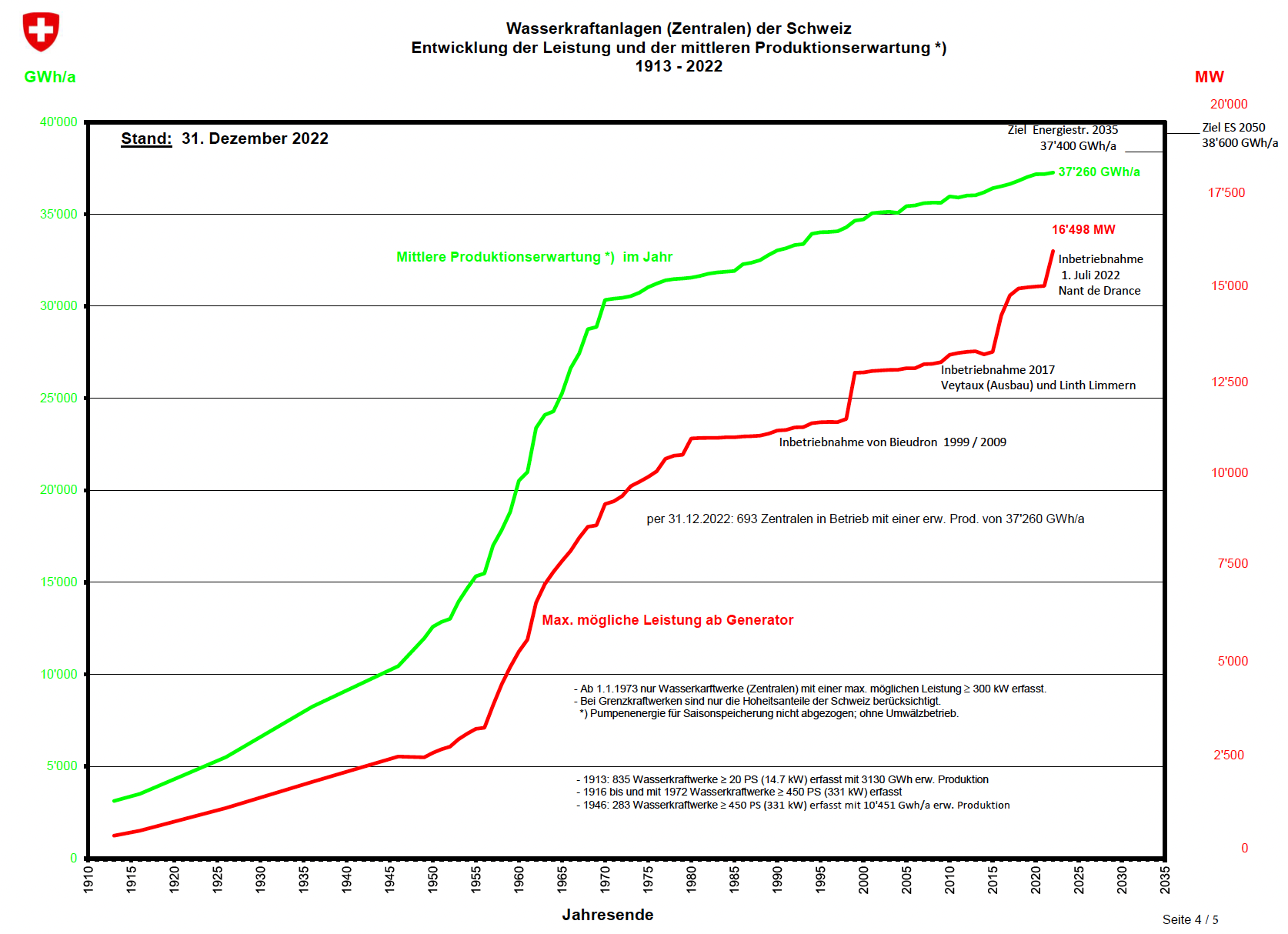

Nachdem gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Ausbau der Wasserkraftnutzung begonnen hatte, setzte zwischen 1945 und 1970 eine eigentliche Blütezeit ein, während der im Unterland zahlreiche neue Laufkraftwerke und auch die grössten Speicheranlagen erstellt wurden (Quelle: bfe.admin.ch).

Wasserkraftanlagen der Schweiz – Entwicklung der Produktion von 1913 bis 2022. Quelle: bfe.admin.ch.

Entwicklung der thermischen Nutzung von Grundwasser bei Sitten

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der aus dem Rhone-Grundwasser bei Sitten erzeugten kumulierten Leistung. Schon ab den 2000er Jahren wurden zahlreiche geothermische Doubletten eingelassen, wobei man mit den meisten Projekten Kälte produzieren wollte (freecooling). Doubletten für die Wärmegewinnung erhielten dann ab 2003, mit Einführung der Minergie- und Minergie-P-Labels, einen starken Aufschwung (Quelle: Geothermie-Schweiz).

Entwicklung der aus dem Rhone-Grundwasser bei Sitten erzeugten kumulierten Leistung (Quelle: Geothermie-Schweiz).

Entwicklung der erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft)

Das Bundesamt für Energie liefert jährliche Statistiken zur Entwicklung der erneuerbaren Energien für die Energieträger: Sonne, Erdwärme, Wind, Holz, Biogas, Abfäll. In der nachstehenden Statistik wird zwischen Strom- und Wärmeproduktion unterschieden.

Entwicklung der Produktion in GWh der erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft). Quelle: bfe.admin.ch

Genutzte erneubare Wärme (klimanormierte Werte)

Entwicklung der Produktion in GWh für die einzelnen Energieträger seit 2000. Quelle: bfe.admin.ch

Erneuerbare Energien - Rechtsgrundlage und Richtlinien

- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991

- Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998

- Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 7. Oktober 1983

- Bundesgesetz über den Wasserbau vom 21. Juni 1991

- Verordnung über den Wasserbau (Wasserbauverordnung, WBV) vom 2. November 1994

- Bundesgesetz über Geoinformation (Geoinformationsgesetz, GeoIG) vom 5. Oktober 2007

- Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz, WRG) vom 22. Dezember 1916

- Verordnung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsverordnung, WRV) vom 2. Februar 2000

- Bundesgesetz über die Fischerei (BGF) vom 21. Juni 1991

- Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei (VBGF) vom 24. November 1993

Erneuerbare Energien - Publikationen

Ökologische Sanierung bestehender Wasserkraftanlagen: Finanzierung der Massnahmen (BAFU, 2016)

Dieses Vollzugshilfemodul erläutert die Finanzierung ökologischer Sanierungsmassnahmen an bestehenden Wasserkraftanlagen. Dabei geht es hauptsächlich um die Schwall/Sunk-, Geschiebe- und Fischwanderungsproblematik. Die Kosten dieser Massnahmen werden von der nationalen Netzgesellschaft (Swissgrid) entschädigt. Das Modul erläutert, welche Bedingungen und Auflagen für den Erhalt einer Entschädigung erfüllt sein müssen und wie das Verfahren abgewickelt wird.

Sanierung Geschiebehaushalt – Strategische Planung (BAFU, 2012)

Dieses Modul der Vollzugshilfe «Renaturierung der Gewässer» zeigt ein zweckmässiges Vorgehen auf, wie die Anforderungen der Gewässerschutzgesetzgebung im Bereich Sanierung Geschiebehaushalt erfüllt werden können. Es beschreibt die einzelnen Planungsschritte und behandelt primär die strategische Planung, welche durch die Kantone bis 2014 erarbeitet werden muss.

Auswirkungen der Klimaänderung auf Wasserressourcen und Gewässer (BAFU, 2012)

Im Rahmen des Projekts «Klimaänderung und Hydrologie in der Schweiz» (CCHydro) beschreibt dieser Bericht des BAFU die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ressource Wasser bis zum Jahr 2100. Der Temperaturanstieg und die jahreszeitliche Umverteilung der Niederschläge werden den Gewässerhaushalt, vor allem in den Alpen, erheblich beeinflussen. Auch die Gletscherschmelze wird sich auf die Abflussmengen im Sommer auswirken.

Wiederherstellung der Fischauf- und -abwanderung bei Wasserkraftwerken (BAFU, 2012)

Im Laufe seines Entwicklungszyklus unternimmt der Fisch auf- und abwärts gerichtete Wanderungen entlang von Fliessgewässern. Die Sicherstellung eines longitudinalen Kontinuums ist eine wichtige Bedingung für das Überleben der Fischpopulationen. Diese Publikation erläutert die Problematik und enthält eine Reihe von Empfehlungen, um die Wiederherstellung der Fischwanderung bei kleinen und mittelgrossen Wasserkraftwerken zu gewährleisten.

Empfehlung zur Erarbeitung kantonaler Schutz- und Nutzungsstrategien im Bereich Kleinwasserkraftwerke(BAFU, 2011)

Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) für Strom aus erneuerbaren Energien hat in der Schweiz zahlreiche Projekte für Kleinwasserkraftwerke ausgelöst, die aus der Sicht Stromproduktion, Gewässerschutz und Landschaftsschutz geprüft werden müssen. Diese Vollzugshilfe soll die Kantone bei dieser Aufgabe unterstützen. Sie enthält ökologische, energetische und wirtschaftliche Kriterien, die bei der Abwägung zwischen Schutz- und Nutzinteressen berücksichtigt werden können.

UVP von Wasserkraftanlagen (BAFU, 1997)

Die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für Wasserkraftanlagen erlaubt es, die Projekte wirtschaftlich und ökologisch zu optimieren. Im Verlauf einer solchen UVP können eine Reihe von Fragen auftauchen. Bei den materiellen Aspekten können folgende Fragen auftreten: Auf welche Umweltbereiche wirken sich Wasserkraftanlagen hauptsächlich aus? - Welche umweltrelevanten gesetzlichenVorschriften sind in einem konkreten Fall wie anzuwenden? - Welches sind die Schutzziele? - Welche Umweltschutzmassnahmen sind vorzusehen, um Auswirkungen von Wasserkraftanlagen zu vermeiden, zu beschränken oder auszugleichen? Diese Publikation soll helfen, Antworten auf diese teilweise komplexen Fragen zu finden.

Wärmenutzung aus Boden und Untergrund (BAFU, 2009)

Diese Vollzugshilfe soll die Harmonisierung der Bewilligungspraxis für Erdwärmesonden, Grundwasserwärmepumpen, Erdregister, Erdwärmekörbe und Energiepfähle in der Schweiz sicherstellen. Zudem legt sie, gestützt auf die Gewässerschutzgesetzgebung, die erforderlichen Schutzmassnahmen fest. Nicht Gegenstand dieser Vollzugshilfe sind die tiefen Geothermiebohrungen, da deren Bewilligung individuell geprüft werden muss. Die Vollzugshilfe richtet sich primär an die Vollzugsbehörde und an Fachleute im Bereich Erdwärmenutzung, aber auch an potenzielle Bauherrschaften.

Geothermie in der Schweiz - eine vielseitig nutzbare Energiequelle (EnergieSchweiz, 2017)

Diese Broschüre soll die Geothermie in der Schweiz fördern. Sie zeigt das Potenzial dieser Energiequelle, die heutigen Technologien, ein paar laufende Projekte sowie die Voraussetzungen für ihre Nutzung. Sie enthält auch eine ganze Reihe nützlicher Links.

Die Wärmepumpenheizung - Sicher, effizient, nachhaltig(schweizenergie, 2016)

Diese Broschüre enthält viele wichtige Informationen über Wärmepumpen.

Publikationen zum Thema Wasser

Die gesammelten Publikationen des Bundes zum Thema Wasser sind hier erhältlich.

Vademecum "Heimfall der Konzessionen" (2021)

Bei einer Vielzahl von Wasserkraftwerken im Wallis laufen in den kommenden Jahrzehnten deren Konzessionen zur Nutzung der Wasserkraft aus. Der Kanton schlägt den Konzessionsgemeinden in einem Vademecum ein geeignetes Vorgehen und eine geeignete Organisation vor, um die Heimfälle und die zukünftige Nutzung der Wasserkraft im Kontext der kantonalen Wasserkraftstrategie zu klären.

Strategie Wasserkraft Kanton Wallis

Das Ziel der Wasserkraftstrategie ist es, dem Wallis die Möglichkeit zu verschaffen die Wasserkraft verstärkt unter seine Kontrolle zu bringen und gleichzeitig einen Mehrwert für den gesamten Kanton zu schaffen. Zur Erreichung dieses Zieles schlug der Staatsrat ein Modell vor, welches eine wirtschaftlich, industriell, rechtlich und politisch umsetzbare und tragbare Lösung erlaubt.

Erneuerbare Energien - Studien und Projekte

Machbarkeitsstudien für eine Wasserleitung zur Mehrfachnutzung und Weiterverwendung von turbiniertem Wasser aus Staudämmen

Eine Erkenntnis und offene Fragen

Durch die Stromproduktion aus den Walliser Staudämmen wird eine erhebliche Menge Wasser in die Rhone abgeleitet. So macht das turbinierte Wasser jährlich fast 60 Prozent des Wassers der Rhone aus.

- Könnte dieses Wasser für den Bedarf von Gemeinden, Haushalten, Industrie, Landwirtschaft sowie für Biotope und Tourismus wiederverwendet werden?

- Könnte dieses Wasser als Trinkwasser oder zur Frost- oder Dürrebekämpfung, in der Landwirtschaft, in der Industrie oder für Biotope usw. genutzt werden?

- Könnte dieses Wasser für lokale, Walliser oder ausländische Akteure von Interesse sein, und welche baulichen Massnahmen wären für den Transport dieses Wassers erforderlich?

Phase I: Technische Machbarkeit bestätigt

Um diese Fragen zu beantworten, beauftragte die Arbeitsgruppe zur Wasserstrategie des Kantons im Jahr 2022 ein Ingenieurbüro mit einer Machbarkeitsstudie für eine Wasserleitung zur Mehrfachnutzung, über welche turbiniertes Wasser aus den nahe der Rhone gelegenen Wasserkraftwerken eingespeist werden soll. Diese Analyse zielte darauf ab, die Relevanz einer solchen Infrastruktur im Hinblick auf die Ziele der integralen Wasserwirtschaft, der interkommunalen Zusammenarbeit und der Mehrfachnutzung der Ressource Wasser zu bewerten.

Die Studie ergab, dass es technisch möglich ist, das turbinierte Wasser aus den Walliser Staudämmen weiter zu verwerten.

Somit wäre eine Verwendung für den Hausgebrauch oder bestimmte industrielle Zwecke nach einer Aufbereitung des Wassers zu Trinkwasser denkbar. In puncto Bewässerung könnte die Trübung für bestimmte Bewässerungsnetze eine Herausforderung darstellen.

Drei geprüfte Varianten

In dieser Machbarkeitsstudie wurden drei Varianten unterschiedlicher Dimensionen erarbeitet.

- Die lokale Variante basiert auf den im Wallis ermittelten Bedürfnissen. Demnach sollen 225 Liter Wasser pro Sekunde über eine Druckleitung mit einem Durchmesser von etwa 70 cm an Gemeinden oder Industriebetriebe im Wallis geliefert werden können. Die geschätzten Kosten pro Abschnitt belaufen sich auf 22 Millionen Franken, wobei der Preis pro Kubikmeter zwischen 7 und 12,6 Rappen liegt.

- Die regionale Variante gründet auf der Annahme, dass externe Abnehmer – andere Kantone oder Industriebetriebe ausserhalb des Kantons – daran interessiert sein könnten, zwischen Bieudron, Aproz und Le Bouveret bis zu 30 m³/Sekunde des turbinierten Wassers für die spätere Trinkwasseraufbereitung zu beziehen. Diese Variante ist auch für die landwirtschaftliche Bewässerung des Kantons sowie für die Versorgung bestimmter Gemeinden von Interesse. Für den Transport des Wassers zwischen Aproz und Le Bouveret wäre ein offener Betonkanal mit einer Breite von 4,5 m bis 5,5 m und einer Tiefe von 2,50 m bis 3,20 m erforderlich. Die Kosten werden auf 640 Millionen Franken geschätzt. Der Verkaufspreis pro Kubikmeter Wasser würde 3 bis 5 Rappen betragen.

- Die internationale Variante würde das gesamte turbinierte Wasser, d. h. 390 m3/Sekunde, über alle Speicherkraftwerke zwischen Naters und dem Genfersee zurückgewonnen werden.

Der offene Betonkanal hätte theoretisch eine Breite von 18 bis 25 Metern und eine Höhe von 4 bis 5 Metern, er würde den gesamten Kanton durchqueren.

Die Kosten für diese Variante werden auf 4 bis 5 Milliarden Franken geschätzt, bei einem Verkaufspreis von 12 bis 19 Rappen pro Kubikmeter Wasser.

Phase II: Hin zu einer kommerziellen und finanziellen Evaluierung

Unter der Federführung des Walliser Staatsrats wurde eine zweite Studie in Auftrag gegeben, um die Bereitschaft potenzieller Interessenten zum Kauf oder zur Finanzierung der in den Varianten 1 und 2 vorgesehenen Infrastrukturen zu analysieren. Die Variante 3 wurde aufgrund zu hoher Kosten und erheblicher territorialer Auswirkungen, darunter ein Verlust von mehr als 330 000 m² landwirtschaftlicher Fläche, verworfen.

Ziele von Phase II

Der Staatsrat hat die folgenden Punkte hervorgehoben:

- die Bedeutung der Aufwertung dieser Wasserressource,

- die Notwendigkeit, die Gespräche mit potenziellen Partnern zu vertiefen,

- das Interesse, Industrie und Gemeinden bereits in dieser Phase einzubeziehen.

Phase II sollte sich daher auf die finanziellen und kommerziellen Aspekte konzentrieren, indem die Interessengruppen über das Potenzial von turbiniertem Wasser informiert und die Rahmenbedingungen für einen ersten Pilotabschnitt definiert werden.

Mit den Vertretenden der wichtigsten betroffenen Industriezweige und Gemeinden wurden bereits Einzelgespräche geführt, die folgende Erkenntnisse brachten:

- Derzeit besteht keine dringende Notwendigkeit, auf dieses Wasser zurückzugreifen.

- Einige Gemeinden und Industriezweige betrachten diese Lösung jedoch als Plan B, der in Betracht gezogen werden würde, falls ihre Versorgungsquellen abnehmen oder versiegen sollten.

- Zeitlicher Rahmen: Der Bedarf bezieht sich auf einen Zeitraum von 5 bis 20 Jahren.

Bereitstellung der Studien

Am 15. Mai 2025 hat der Staatsrat beschlossen, die beiden Studienphasen zu veröffentlichen. Sie sind nun auf der Plattform der Wasserstrategie des Kantons Wallis zugänglich für:

- die Gemeinden

- die Wasserversorgungsunternehmen

- die Talsperrenwärter/-innen

- die Industrie und Privatunternehmen

- interessierte Investoren oder Unternehmen.

Diese Dokumente bieten eine solide Grundlage, damit öffentliche und private Akteure zu gegebener Zeit die Initiative ergreifen und ihre Vorhaben schneller vorantreiben können, insbesondere im Rahmen interkommunaler Projekte.

Geothermisches Potenzial in der Region Brig

Grundlagenstudie zum Potenzial der Wasserkraft im Wallis

Eine Grundlagenstudie zum Potenzial der Wasserkraft im Wallis, welche von den Forces Motrices Valaisannes (FMV) im Auftrag des Departements für Finanzen und Energie erarbeitet wurde, listet die Wasserkraftwerke und mögliche Ausbaupotenziale auf Walliser Boden auf. Die Studie stellt erstmals den Grundsatz der «multifunktionalen Nutzung des Wassers in Einzugsgebieten» in einem überregionalen Kontext in den Vordergrund. Um die Herausforderungen eines Ausbaus der Wasserkraft zu bewältigen, die sich aus der Energiestrategie 2050 des Bundes und der Vision 2060 des Kantons ergeben, muss die Wasserkraft im Wallis den wachsenden Winterbedarf decken, den Zeitplan der Heimfälle berücksichtigen und ein nachhaltiges Gleichgewicht in Bezug auf die Umwelt herstellen. Der Absicht des Kantons folgend, eine aktive Rolle für die Versorgungssicherheit des Landes zu übernehmen, liefert die Studie ein vollständiges Bild des zusätzlichen Winterpotenzials aus der Wasserkraft, das im Wallis auf über 2’200 GWh geschätzt wird. Dies erfordert einen Ausbau der Speicherkapazität um 655 Millionen m3. Die Studie präsentiert auch die weiteren Schritte, welche mit den verschiedenen beteiligten Akteuren eingeleitet werden sollen.

Einwirkung von Wasserentnahmen auf das Geschiebe (BAFU)

Ein Forschungsprojekt, das Teil des NFP 70 HydroEnv: Optimizing environmental flow releases under future hydropower operation war und von Chrystelle Gabbud an der Universität Lausanne durchgeführt wurde, untersuchte die Auswirkungen von Stauwehren auf den Geschiebehaushalt von Gewässern. Parallel dazu befindet sich beim BAFU eine Vollzugshilfe zu diesem Thema in Arbeit. Diese kommende BAFU-Richtlinie ergibt sich aus der Revision von GSchG und GSchV 2011 bzw.2016 und hat zum Zweck, die Gewässer als natürliche Lebensräume aufzuwerten. Ziel ist es, dass die Schweizer Fliessgewässer zu einem naturnahen Zustand zurückfinden und so besser zur Erhaltung und Vergrösserung der Biodiversität in der Schweiz beitragen können. Dazu werden Massnahmen für die Sanierungen der Geschiebehaushalte von Fliessgewässern vorgeschlagen. Auch Methoden zur Erfolgskontrolle nach erfolgter Sanierung werden beschrieben.

Studie zum Ausbaupotenzial der Wasserkraft in der Schweiz

Die schweizerische Wasserkraft trägt heute mit gegen 60 Prozent massgeblich zur inländischen Stromproduktion bei. Der Erhalt und weitere Ausbau dieser erneuerbaren Energiequelle ist daher ein erklärtes Ziel der Energiestrategie 2050. Das geltende Energiegesetz legt für das Jahr 2035 eine durchschnittliche Jahresproduktion von mindestens 37‘400 Gigawattstunden (GWh) als Richtwert fest. Gemäss Botschaft zur Energiestrategie 2050 soll dieser Wert bis 2050 auf 38‘600 GWh ansteigen. Eine neue Studie des Bundesamts für Energie (BFE) untersucht, ob dieser angestrebte Ausbau aufgrund der vorhandenen Potenziale erreicht werden kann.

Stauseen im Klimawandel (Alpiq)

Zwischen dem Rückzug der Gletscher und dem Nutzungspotenzial der Stauseen im Wallis besteht ein Zusammenhang, sodass man bis 2070-2090 mit einem Produktionsrückgang von 1 TW/Jahr für die Schweiz rechnet, zur Hälfte für das Wallis. Der klimatisch bedingte Rückzug der Gletscher eröffnet auch Perspektiven für eine Steigerung der Stromerzeugung, da durch das Abschmelzen neue Gletscherseen entstehen werden. Doch die Klimaerwärmung fördert auch das Auftauen des Permafrosts, was zu einer Destabilisierung der Hänge und einer Zunahme der Fels- und Bergstürze und somit zu einer erhöhten Gefahr für die Infrastrukturen führen dürfte (erhöhte Sicherheitskosten). Die Anlagenbetreiber beschäftigen sich zurzeit intensiv mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Stauseenutzung (verfügbare Wasserressourcen, Betriebssicherheit etc.) und suchen aktiv nach Synergien für eine langfristig bessere Bewirtschaftung der Wasserkraftenergie.

NELAK: Seen als Folge schmelzender Gletscher: Chancen und Risiken (NFP 61)

Die anhaltende globale Erwärmung führt bei realistischen Klimaszenarien für das 21. Jahrhundert zum raschen Abschmelzen grosser Teile der heutigen Gletscher in den Alpen. Ein digitales "Geländemodell ohne Gletscher" zeigt, wo in den nächsten Jahrzehnten neue Seen mit einer Gesamtfläche von mehr als 50 km2 entstehen können. Neben zahlreichen kleinen Seen wird es auch einige grössere Seen mit Tiefen über 100 m und Volumen über 10 Mio. Kubikmeter geben. Das interdisziplinäre Projekt stellte alle vorhandenen Informationen zur Entstehung von Seen zusammen und zeigt dadurch Handlungsoptionen auf für den Umgang mit diesem Phänomen. Fallbeispiele zeigen (a) die Entstehung und Charakteristik der neuen Seen in Raum und Zeit, (b) die potenziell von diesen Seen ausgehenden Naturgefahren, (c) die Nutzungspotenziale für die Energiewirtschaft, (d) die touristischen Perspektiven und (e) die rechtlichen Fragen hinsichtlich Eigentum, Verantwortung, Nutzung und Schutz (Source: PNR 61).

Der Projektbericht enthält eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse. Dieser Fachartikel behandelt eine spezifische Fallstudie.

GEOTHERMOVAL (CREALP)

Gestartet Ende der 1980er Jahre, diente das Programm GEOTHERMOVAL dazu, das Potenzial der geothermischen Ressourcen das Kantons Wallis als Alternativenergie zu bewerten, vor allem für die Produktion von Wärme (Fernwärme, Wasserwärmepumpe und Direktnutzung). An etwa 10 Standorten im Wallis wurden die hydrogeologischen Bedingungen untersucht und in Saillon wurde 1996 eine Bohrung von 929 m Tiefe ausgeführt (JAFE). Diese führte nicht zu den erhofften Ergebnissen (0.6. MWth nutzbar, statt den erwarteten 2 MWth). Mit dem 2010 gestarteten Projekt GEOTHERMOVAL II wollte man einen Thermalgrundwasserleiter (40°C<T<100°C) unter der Schwemmfüllung der Rhone in der Region Martigny erschliessen. Auf der Grundlage geophysikalischer Untersuchungsergebnisse und prognostischer geologischer Querschnitte schlug das CREALP 2 Standorte als Kandidaten für Erkundungsbohrungen vor.

Die Ergebnisse des Projekts GEOTHERMOVAL II finden Sie hier.

Erneuerbare Energien - Nützliche Links

Dienststelle für Energie und Wasserkraft (DEWK)

Die Dienststelle für Energie und Wasserkraft (DEWK) bietet eine Fülle von Informationen zum Thema Energie an:

- Förderprogramme / Finanzhilfe im Bereich Energie

- Kantonale Energiestrategie

- Wasserkraft

- Energetische Sanierung

- Solarenergie

Erneubar heizen

Bundesamt für Energie (BFE)

Das Bundesamt für Energie publiziert wertvolle Informationen über:

EnergyForum Valais/Wallis

Das EnergyForum Wallis ist eine Diskussions- und Austauschplattform zu Energiefragen des Departements für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER) sowie der Fachhochschule HES-SO des Kantons Wallis. Sie enthält auch interessante Informationen über erneuerbare Energien.

Programm EnergieSchweiz

Dieses Programm propagiert Energiesparmassnahmen sowie die Nutzung erneuerbarer Energien im Allgemeinen und von Geothermie und Kleinwasserkraftwerken im Besonderen.

Swiss Small Hydro

Dieser Verband wirbt für die Nutzung der Kleinwasserkraft in der Schweiz.