Finanzen und Energie

Beginn einer neuen Ära

2024 war in vielerlei Hinsicht ein Jahr des Übergangs. Eines dieser Jahre, in denen man die Weichen dafür stellt, damit die Zukunft nicht so unberechenbar ist. So legte mein Department 2024 einmal mehr den Fokus darauf, die Mittel dafür bereit zu stellen, die für die Herausforderungen von morgen nötig sein werden. Mit welcher Konsequenz mein Department dieses Ziel verfolgte, zeigt sich in verschiedenen Bereichen.

Das neue Energiegesetz, das gerade in Kraft getreten ist, zeugt von einem Bewusstsein für die Zukunftsanliegen und schafft mit viel Pragmatismus die Grundlage dafür, dass unser Kanton seine Ressourcen auf effiziente Art und Weise nutzen kann. Ein weiteres Beispiel wäre die Digitalisierung, wo das neue Gesetz über die digitalen Dienste der Behörden wichtige Voraussetzungen schafft. Langfristig sollen unserer Bürgerinnen und Bürger über eine neue Online-Plattform rund 300 Leistungen in Anspruch nehmen können. Damit fällt der Besuch am Schalter weg und dank weniger Klicks lassen sich Anfragen rascher bearbeiten als heute.

Auch in der IT gab der Staatsrat mit der Validierung der Strategie 2025+ Anfang 2024 die Stossrichtung für die nächsten Jahre vor. Die Strategie ebnet den Weg, damit die Kantonsverwaltung eine Infrastruktur auf- und ausbauen kann, die die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer erfüllt.

Was die staatliche Immobilienpolitik anbelangt, nahm der Grosse Rat unseren Vorschlag zur Erhöhung der Obergrenze des Fonds FIGI an und machte es so möglich, dass wir unsere Leistungen in angemessener Weise erbringen können. Das angestrebte Ziel ist es, bei den Verwaltungsgebäuden Eigentum vor Miete zu bevorzugen, was für die Kantonsfinanzen unter dem Strich attraktiver ist.

Mit der Ablehnung des Klimagesetzes muss der Staatsrat nun darüber nachdenken, wie er auf die Herausforderungen des Klimawandels in unserem Kanton reagieren wird.

Diese paar Beispiele beweisen, wie sehr mein Departement darauf bedacht ist, die zukünftigen Probleme und Bedürfnisse zu antizipieren. Auch wenn eine abschliessende Aufzählung den Rahmen hier sprengen würde, möchte ich sinnbildlich doch jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedem einzelnen Mitarbeiter meines Departements für ihren Einsatz in all den Jahren an meiner Seite danken.

Roberto Schmidt

Staatsrat

Finanzen

Die Rechnung 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss und einer Eigenkapitalzunahme, deren Quote 23 % erreicht.

Die Hauptmerkmale der Rechnung sind die gegenüber dem Budget stark zunehmenden Fiskalerträge, die in fast allen Bereichen eingehaltenen Betriebskosten, mit Ausnahme der von der Ukraine- und Migrationskrise besonders betroffenen Bereiche wie das Asylwesen und die Bildung, das hohe Investitionsniveau mit Bruttoausgaben von 533 Millionen Franken sowie die Berücksichtigung von Bruttoausgaben in Höhe von 142 Millionen Franken für dringliche Instandsetzungsarbeiten infolge der Unwetter vom Sommer 2024.

Das Budget 2024 sah Entnahmen aus dem Kompensationsfonds vor für Ertragsschwankungen und aus der finanzpolitischen Reserve in Höhe von insgesamt 126 Millionen Franken. Eine Entnahme war auch zur Finanzierung der Unwetter 2024 vorgesehen (Nettokosten 78 Millionen Franken). Dank den positiven Ergebnissen der Rechnung 2024 mussten keine dieser Entnahmen getätigt werden.

Mit Investitionen von über 620 Millionen Franken und Beiträgen ohne Investitionscharakter an Gemeinwesen und Dritte von 1,79 Milliarden Franken will der Staatsrat seine Politik der Unterstützung der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Einrichtungen auf hohem Niveau fortsetzen.

Die Regierung hat zusätzliche Mittel in den Bereichen mit stark steigenden Kosten zugewiesen, darunter in den Bereichen Gesundheit, Naturgefahren, Hochschulen und Sonderschulen. Das Budget sieht auch Massnahmen zugunsten des Pflegepersonals und des Lehrpersonals vor. Zudem wird die Bevölkerung auch 2025 von der Steuerrevision für natürliche Personen profitieren können.

Um das Budget unter Berücksichtigung von gezielten Hilfen auszugleichen, musste der Staatsrat spezifische Massnahmen ergreifen, wie die Ausgabenstabilisierung, die Verschiebung von Projekten, Effizienzmassnahmen in allen Departementen, und das Einfrieren der Einlagen bestimmter Fonds.

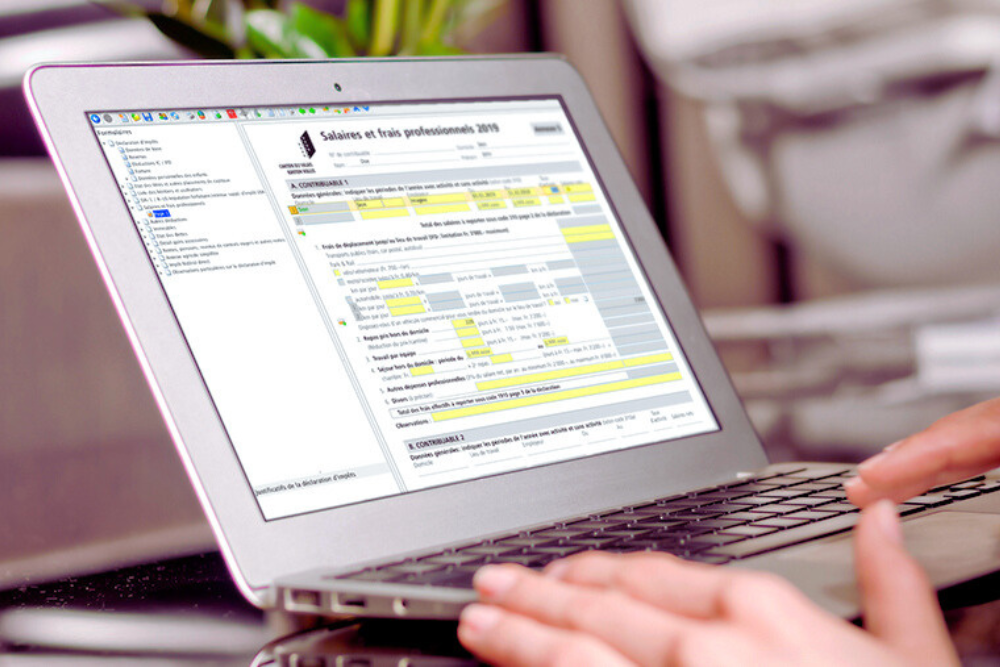

Steuern

Die kantonale Steuerverwaltung (KSV) nimmt jährlich an die 1,4 Milliarden Franken an Steuereinnahmen ein. Mit dem demografischen und wirtschaftlichen Wachstum und den Gesetzesänderungen ist die Arbeitslast in vergangenen Jahren stark gestiegen. Diesen Anstieg konnte die KSV zumindest teilweise dank der Einführung von Digitalisierungsprozessen auffangen. Die durchschnittliche Dossierzahl pro Einschätzerin oder Einschätzer liegt bei 4600 für unselbstständige natürliche Personen und bei 1600 für juristische Personen; eine Quote, die im interkantonalen Vergleich deutlich über dem Durchschnitt liegt.

Bei der Steuerbehandlung von unverteilten Erbschaften hatte die KSV bis anhin die Möglichkeit, die Erbengemeinschaft als eigenständiges Steuersubjekt zu besteuern. Ab der Steuerperiode 2024 erhalten nun aber alle Erbengemeinschaften eine neue Steuererklärung und sind verpflichtet, das Einkommen und Vermögen den einzelnen Erbenden zuzuordnen, die dann für ihren jeweiligen Anteil am Nachlass besteuert werden. Es ist Sache jedes Erben oder jeder Erbin, die Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf der Grundlage seines oder ihres Anteils an der Erbschaft beim Wohnkanton zu beantragen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Besteuerung von Kapitalleistungen aus den Säulen 2 und 3a, die nach dem Willen des Walliser Parlaments künftig gleich nach ihrer Auszahlung und nicht erst im Rahmen der ordentlichen Veranlagung in Rechnung gestellt werden sollen.

Am 12. September 2024 nahm der Grosse Rat die Teilrevision des Steuergesetzes an. Zahlreiche Steuerabzüge für natürliche Personen wurden erhöht oder neu eingeführt. Gleichzeitig wurde entschieden, die kantonalen Steuertarife für das steuerbare Einkommen zu senken und die zulässigen Sozialabzüge bei der Vermögenssteuer zu erhöhen. Die Steuererleichterungen, die vor allem die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger des Kantons stärken, belaufen sich auf insgesamt 69 Millionen Franken pro Jahr bei den Kantonssteuern und 24,6 Millionen Franken bei den Gemeindesteuern. Die Reform wird schrittweise zwischen 2024 und 2026 in Kraft treten.

Personal

Als zentrale Dienststelle unterstützt die Dienststelle für Personalmanagement (DPM) den Staatsrat bei der Ausgestaltung und Umsetzung seiner Personalpolitik. Sie berät die Vorgesetzen in Fragen zur Personalführung oder zur Entwicklung ihrer Organisation und sorgt für eine einheitliche Anwendung der personalpolitischen Bestimmungen. Die DPM verantwortet die Zahlung von über 11'000 (Monats-)Löhnen, die Bearbeitung von 460 Stellenausschreibungen und die darauf eingegangenen 9000 Bewerbungen, die Organisation von 130 Weiterbildungsseminaren mit über 1800 Teilnehmenden, die Ausbildung von 175 Lernenden und 230 Praktikantinnen und Praktikanten, das Arbeitszeitmanagement und die verschiedenen Leistungen im Bereich Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz für rund 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Per Entscheid hat der Staatsrat im Mai 2023 ein Projekt zur Bewertung der Funktionen in der Kantonsverwaltung angestossen. Diese Analyse der Funktionsbewertung ist Teil der Arbeiten zur Überprüfung des Statuts des Lehr- und Pflegepersonals. Ziel der Überprüfung ist unter anderem, die Stellen nach standardisierten Kriterien einzustufen, wie dies in anderen öffentlichen Verwaltungen Usus ist, und so insbesondere die Qualität der Leistungen hochzuhalten, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Es wurden verschiedene Vorbereitungsarbeiten durchgeführt, darunter die Bildung eines Steuerungsausschusses, dem alle Departemente, die Mitglieder der Klassifikationskommission und Berater angehören.

Im Anschluss an verschiedene Studien wurde unter der Federführung der DPM und in Zusammenarbeit mit allen wichtigen Partnern ein Entwurf einer Verordnung über die Entschädigung für Erwerbsausfall bei Krankheit und Nichtberufsunfall des Personals des Kantons Wallis vorgelegt. Dem Gesetzgebungsverfahren folgend wurde die Verordnung nach Vernehmlassung des Grossen Rates vom Staatsrat per Beschluss auf den 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt.

Seit über 20 Jahren ermöglicht der Staat Wallis seinen Angestellten, auf flexible Arbeitsformen zurückzugreifen. Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde diese Angebotspalette auf den 1. April um Co-Working-Spaces ergänzt. Das Projekt soll den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, ausserhalb ihres üblichen Arbeitsplatzes oder Homeoffices geeignete Räumlichkeiten nutzen zu können. Nach einer ersten Bilanz wird man entscheiden, ob und wie das neue Angebot zu flexiblem Arbeiten weitergeführt wird.

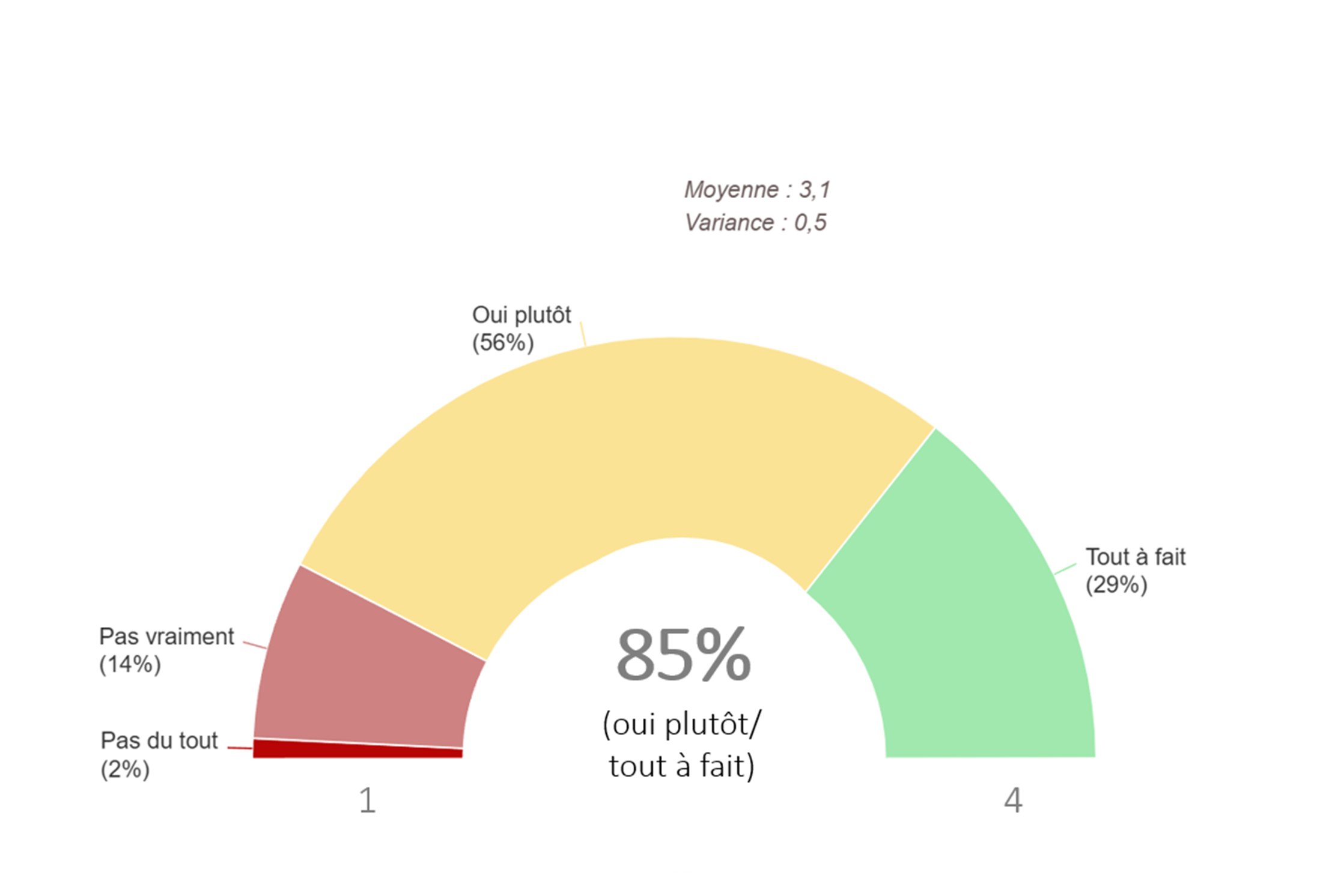

Der Staat Wallis evaluiert periodisch die Zufriedenheit seiner Angestellten. Erstmals haben das Departement für Finanzen und Energie (DFE) und das Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB) in einem koordinierten Vorgehen eine Umfrage unter den Angestellten der Kantonsverwaltung (6. Umfrage) und unter dem Lehrpersonal (2. Umfrage) durchgeführt. Ziel der Befragung war es, den Grad der Zufriedenheit der Angestellten zu messen und innerhalb der Arbeitsbedingungen jene Aspekte mit Verbesserungspotenzial zu finden, um im Anschluss konkrete Korrekturmassnahmen ergreifen zu können.

Informatik

Wie in den Vorjahren wird die Umsetzung der Informatikstrategie in einem ausführlichen Bericht an den Grossen Rat erörtert. Die zukünftige Informatikstrategie 2025+ wurde dem Staatsrat vorgelegt. Darin enthalten ist insbesondere die Unterstützung des Staates Wallis bei den für die digitale Wende nötigen Veränderungen.

Hier eine Auflistung der wichtigsten Tätigkeiten und Ergebnisse:

Sicherheitszelle

- Das Sensibilisierungsprogramm in Sachen Cybersicherheit, das sich an die Nutzerinnen und Nutzer richtet, wurde weitergeführt. Das Informatikpersonal absolvierte eine spezifische eintägige Schulung.

- Den Gemeinden wurde ein Online-Tool zur Sensibilisierung für Cybersicherheit (elearningcyber.ch) angeboten.

- Es wurden Empfehlungen zur Nutzung von KI-Tools (künstliche Intelligenz) herausgegeben.

- Die von der Arbeitsgruppe Cybersécurité Valais verantwortete kantonale Cybersicherheitsstrategie befindet sich in der Abschlussphase.

- Die Sicherheitszelle hat aktiv an der Durchführung einer Cyber-Krisenübung mitgewirkt, die die Aktivierung des kantonalen Führungsorgans (KFO) beinhaltete.

Projekte / Entwicklung

- In den vergangenen 12 Monaten wurden bei der Kantonalen Dienststelle für Informatik (KDI) über 12'000 wiederkehrende Aufgaben automatisiert.

- Die elektronische Signatur wurde in neue Anwendungen integriert, darunter in ECM.

- Es wurde ein Konzept für eine Kassenapplikation festgelegt, getestet und validiert.

- Die Lösung ePDIR (Direktzahlungen) wurde an die Neuerungen in der Agrarpolitik 2025 angepasst.

- Es wurde eine Lösung für die Materialbestellungen der Feuerwehren eingeführt.

- Die Anwendung eVendange wurde auf den neuesten technologischen Standard migriert.

- Die Anwendung «Ständige Listen» wurde im Hinblick auf ihre Integration in die neue Lösung eBadge aktualisiert.

- Es wurde eine App zur Verwaltung der Spezialfinanzierung von meteorologischen oder phytosanitären Risiken entwickelt.

Architektur

- Die Webanwendung SharePoint Dokumentverwaltung wurde fürs Portal der Walliser Behörden als bevorzugte Wahl bestimmt.

- Es finden Tests mit generativen KI-Systemen statt, um dem Staatspersonal eine umfassende und sichere Lösung anbieten zu können und ein angemessenes Budget und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Dazu wurde eine dienststellenübergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt.

- Es wurde eine Studie realisiert und im Anschluss darauf der Dienst «Fido 2, Web Authentication, WebAuthen» installiert, der den sicheren Zugang zu den Leistungen fürs Staatspersonal stark vereinfacht.

- Es wurde ein Forschungsprojekt zur Vereinfachung der Authentifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Staates durchgeführt, die netzunabhängige Systeme verwenden.

- Eine Plattform für den Informationsaustausch befindet sich im Aufbau; über die Plattform sollen die zahlreichen IT-Dienstleister des Staates Wallis über die technologischen Fortschritte und die erwarteten Aktualisierungen auf dem Laufenden gehalten werden.

Infrastrukturen

Es wurden zahlreiche Projekte zur Bereitstellung, Modernisierung, Erweiterung oder Sicherung der Infrastruktur durchgeführt, darunter:

- Upgrade von Datenspeicher-, Sicherungs- und Archivierungsumgebungen

- Einrichtung der Infrastruktur für das neue Einsatzleitsystem der Polizei (112/117)

- Konsolidierung des 3. Standorts (Disaster Recovery)

- Verhandlung von Kaufbedingungen für den Erwerb von Lizenzen, wenn Unternehmen aufgekauft wurden und Preisänderungen vorgenommen werden

- Migration des Standard-Office-Pakets auf Office 365 Apps for Enterprise (ca. 50 % des Bestands)

- Einrichtung eines neuen Callcenters und Support für die Dienststelle für die digitale Verwaltung (Bürger-Portal)

- Modernisierung des IT-Parks «Kunden» für die Gerichte und die Staatsanwaltschaft

- Modernisierung des Generators im primären Datacenter, Änderung der Elektroinstallationen, um den Anschluss eines zweiten Generators im Falle einer Strommangellage oder eines Blackouts zu ermöglichen, Modernisierung der Umgebung zur Kühlung und zur Überwachung sowie Einführung von Smartmetern für Rückmeldungen zum Stromverbrauch und Berechnung der Energieeffizienz

- Erweiterung und Migration des kantonalen Netzwerks auf 20 neue Standorte

- Migration der Firewall Police auf die Sicherheitsinfrastruktur der KDI

- Inbetriebnahme der Standorte für das neue Polizei/Polycom-Netzwerk

Es wurde ein BCP für Cyberangriffe ausgearbeitet und eingeführt. Daneben war die KDI in die Übung in Zusammenhang mit den BCP für die Tätigkeiten der Dienststellen im Falle einer Strommangellage involviert.

E-Governement

2024 hat die Dienststelle für die digitale Verwaltung (DDV) an der Ausarbeitung der für die Umsetzung der Strategie zu den digitalen Diensten der Walliser Behörden nötigen Gesetzesgrundlage weitergearbeitet. Im Rahmen der Maisession hat der Grosse Rat das Gesetz über die digitalen Dienste der Behörden genehmigt, gegen das kein Referendum ergriffen wurde. Daraufhin konnte der Staatsrat die Ausarbeitung der dazugehörigen Verordnung in Angriff nehmen. Nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist wurde das Inkrafttreten der beiden Rechtstexte auf den 1. Januar 2025 gelegt.

Die DDV hat ihre Arbeiten im Hinblick auf das Deployment des Portals für digitale Behördenleistungen weiter vorangetrieben. Das Portal, das im Januar 2025 aufgeschaltet werden soll, enthält Basisdienste wie ein persönliches Konto, Identifizierungs-, Authentifizierungs- und Zahlungsdienste oder Dienste zur Benachrichtigung per E-Mail. Das Portal wird auf einer einzigen Plattform rund 40 bereits bestehende Leistungen sowie zwei vollständig integrierte Leistungen vereinen; dies sind der Antrag auf einen Betreibungsregisterauszugs für sich selbst und die Einsicht in die Unterlagen des Steuerdossiers für natürliche Personen.

Zusammen mit dem Portal ist ein Support für die Nutzerinnen und Nutzer geplant. Ergänzt wird dieser Support durch fünf Erklärvideos zum Nutzen des Portals, zu den Identifikationsmitteln, zum persönlichen Konto und zu den zwei integrierten Leistungen.

Daneben wurde eine Analyse zu den verschiedenen Varianten für die Integration von kommunalen Leistungen vorgenommen.

Energie

In den nächsten Jahrzehnten laufen zahlreiche Konzessionen für die Wasserkraftnutzung aus. Wie das kantonale Gesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (kWRG) dies vorsieht, hat der Kanton das Recht, sich bis zu maximal 30 Prozent an Wasserkraftgesellschaften zu beteiligen, wenn eine verfügungsberechtigte Gemeinde bei bestehenden Wasserkraftanlagen eine Wasserrechtskonzession erteilt oder erneuert.

Der Kanton Wallis hat entschieden, sein Recht auf Beteiligung in Höhe von 30 % an der Wasserkraftanlage Orsières auf das Datum des Ablaufs der geltenden Konzession am 18. Januar 2027 auszuüben und diese Beteiligung im Rahmen des kWRG an die Forces motrices valaisannes (FMV SA) zu verkaufen. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Nettoproduktion von rund 100 GWh bietet die Anlage Orsière eine interessante Energiemenge fürs Wallis.

Die Höhe der 2024 insgesamt ausgezahlten Beträge liegt bei 32,9 Millionen Franken. Nach Abzug des durch die CO2-Abgabe finanzierten Bundesbeitrags in der Höhe von 18,5 Millionen Franken beläuft sich der kantonale Nettobeitrag für 2024 noch auf 14,4 Millionen Franken. Die gegenüber Dritten neu eingegangenen Verpflichtungen stiegen 2024 auf 45,5 Millionen Franken.

Der Staatsrat setzte im September 2022 eine kantonale Task Force ein, die die Bearbeitung von Bewilligungsdossiers für Photovoltaik-Grossanlagen antizipieren, begleiten und koordinieren soll. Nach der Ablehnung des Dekrets über das Baubewilligungsverfahren für Photovoltaik-Grossanlagen durch das Volk im Jahr 2023 und wie vom Grossen Rat mit der Annahme des Postulats «Alpine Solarparks: Ein Runder Tisch, um das Wettrennen zu gewinnen!» verlangt, organisierte diese Task Force einen Runden Tisch, an dem die Akteure der Energieerzeugung und -übertragung, Vertreter der Politik (Kanton und betroffene Gemeinden) und der Umweltschutzverbände teilnahmen. Dieser Runde Tisch fand am 18. Juni 2024 statt und ist im Kontext mit dem Solarexpress und der Umsetzung der neuen gesetzlichen Bestimmungen zu verstehen, die sich aus der Annahme der Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes durch das Volk am 9. Juni 2024 ergeben. Diese Änderung bildet die Grundlage für eine schnelle Erhöhung der Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen (Solar-, Wind- und Wasserkraft) in der Schweiz. Sie verlangt von den Kantonen, in ihren Richtplänen insbesondere jene Gebiete auszuweisen, die sich für den Betrieb von Solaranlagen von nationalem Interesse eignen.

Der Runde Tisch war somit ein erster Schritt in den Gesprächen mit den verschiedenen Interessengruppen zur Festlegung von Kriterien, die es dem Kanton ermöglichen, unter Berücksichtigung der verschiedenen Interessen und unter bestmöglicher Erhaltung von Natur und Landschaft geeignete Standorte für die Produktion von erneuerbarer Energie, insbesondere durch Solar-Grossanlagen von nationalem Interesse, zu bestimmen.

Nach mehr als drei Jahren Arbeit wurde die neue Energiegesetzgebung vom Grossen Rat nach der Genehmigung der Energieverordnung in der Junisession 2024 endgültig verabschiedet. Das neue kantonale Energiegesetz und seine Ausführungsverordnung treten am 1. Januar 2025 in Kraft. Sie sehen zahlreiche Neuerungen bei den gesetzlichen Anforderungen und den Energienachweisen vor. Um die Fachleute in ihrem Aufgabenbereich zu unterstützen, werden Tutorials und Schulungsworkshops angeboten.

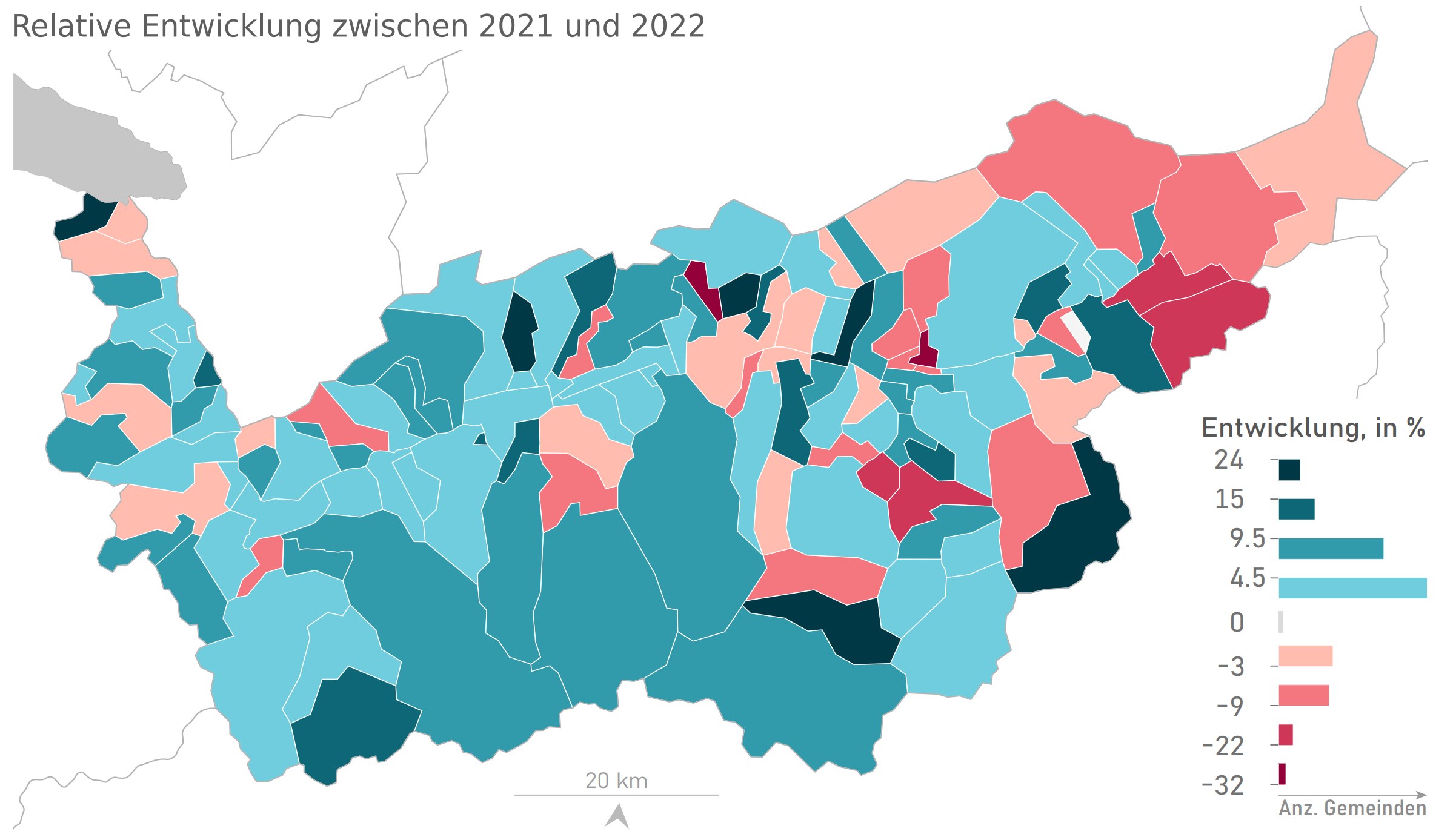

Um die Bevölkerung für die Energiewende zu sensibilisieren schaltete die Dienststelle für Energie und Wasserkraft (DEWK) eine Reihe an Energieindikatoren online, die nach Gemeinde gefiltert und eingesehen werden können. Präsentiert werden die Daten auf einem Merkblatt, das Angaben zur Wärme- und Stromversorgung oder auch zur Solarstromproduktion einer Gemeinde enthält. Dieses Vorgehen ist Teil der kantonalen Energiestrategie, die langfristig (bis 2060) die Vision einer zu 100 % erneuerbaren und einheimischen Energieversorgung anstrebt und sich bis 2035 entsprechende Zwischenziele gesteckt hat.

Immobilien und bauliches Erbe

2024 wurden folgende Bauten in Betrieb genommen: Zelltrakt der Strafanstalt Crêlegongue in Granges, Berufsfachschule Visp, Erweiterungsbau des Gefängnisses Sitten, 1. Etappe der Modernisierung und Erweiterung des Immobilienparks La Castalie in Monthey, Musik-Campus in Sitten und Indoor-Schiessanlage in Sitten.

Noch im Bau befinden sich folgende wichtigen Projekte: Einsatzzentrale in Siders, Kollegium Ella Maillart in Sitten, Eterpys-Zentrum in Conthey und Fernheizzentrale und Sporthallen in Brig. Hinzu kommt eine Reihe von Bauprojekten, bei denen die Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe (DIB) als beauftragte Bauherrin auftritt, wie dies beim Gesundheitscampus in Sitten oder der EDHEA in Siders der Fall ist.

Es wurden mehrere Architekturwettbewerbe durchgeführt, darunter für die Erweiterung des Schulzentrums von Savièse, die Primarschule in Visp, die zusätzlichen Sporthallen in Grimisuat, den Friedhof von Vionnaz, das APH von Vouvry oder die HES-SO in Brig.

Um den Bedürfnissen der Kantonsverwaltung gerecht zu werden, gingen die Renovierungs- und Standardisierungsarbeiten an staatlichen Gebäuden weiter. Besonders im Fokus stehen dabei der Ersatz von fossilen Heizungen und die Installation von Photovoltaikanlagen.

Die Verwaltungssoftware wurde um die Vergabe von Energieetiketten und ums Monitoring des Energieverbrauchs des Immobilienparks ergänzt und so fertiggestellt. Daneben wurde ein Projekt lanciert, bei dem die Energieeffizienz von Gebäuden mit hohem Energieverbrauch und die Verbesserung der Kommunikation über innovative Ansätze in Zusammenhang mit Klima und Nachhaltigkeit im Fokus stehen.

Auf Valeria gingen die Restaurations- und Sicherungsarbeiten an der nordwestlichen Mauer und am südwestlichen Eckturm weiter. Es begannen die Arbeiten an 33 neuen Restaurationsprojekten, für die der Kanton Subventionen gewährt.

Der Kanton stellte neun Baudenkmäler unter Schutz, wovon acht in die Bewertungsstufe 2 und eines in die Bewertungsstufe 1 eingeteilt wurden. Eine Gemeinde veranlasste die Homologierung ihres kantonalen Inventars. 2024 wurden im Bauinventar des Kantons Wallis (IBA) 4078 neue Objektblätter erfasst, womit auf der Plattform nun 35'380 Objektblätter verfügbar sind. Vier Gemeinden liessen ihr kommunales Inventar homologieren, während zwei Gemeinden dies teilweise taten.

Die Sektion Bauliches Erbe koordinierte einen Kunstführer, eine Ausstellung und ein zweisprachiges Werk «Die Rhonebrücken im Wallis». Es wurden fünf Broschüren zu Baudenkmälern veröffentlicht.

1000 Besucherinnen und Besucher nahmen am Europäischen Tag des Denkmals teil. Im Rahmen der Fêtes du Rhônes und des Dokumentarfilms «Valais: Terre de Passages» wurden verschiedene Medienmitteilungen realisiert.

Die DIB wies ein Dutzend zusätzliche Räumlichkeiten zu und kaufte Büros, eine Halle und zwei Parzellen in Sitten. Es leitete die nötigen administrativen Schritte ein für die Erhöhung des Fonds FIGI auf 800 Millionen Franken sowie für den geplanten Kauf von zwei Gebäuden im Stadtzentrum von Sitten.

Nachhaltigkeit

Der Staatsrat setzte das Programm für die nachhaltige Entwicklung 2024 um. Das Programm zielte darauf ab, die Vorbildfunktion der Verwaltung in Sachen Nachhaltigkeit zu stärken, die den Schulen, der Privatwirtschaft und den Gemeinden zur Verfügung gestellten Instrumente zu verbessern und die Realisierung von innovativen Projekten und Partnerschaften zu fördern. Daneben wurden über das Programm auch die Ausarbeitung von Strategien zur Koordination von Klima- oder Nachhaltigkeitsaktionen in subventionierten Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens unterstützt.

Nachdem gegen das kantonale Klimagesetz das Referendum ergriffen wurde, lehnte das Volk die Vorlage im November 2024 ab. Der Staatsrat wird nun zusammen mit den betroffenen Akteurinnen und Akteuren Überlegungen dazu anstellen, wie die neue Klimastrategie aussehen und mit welchen Mitteln sie umgesetzt werden soll. Die Bestandesaufnahme zum Klimawandel wird derzeit aktualisiert, wozu eine Bilanz der Risiken und Treibhausgasemissionen erstellt und die Hitzeinseln im Kanton kartografiert werden.

Mit den betroffenen Interessengruppen wurden im Verlaufe des Jahres Massnahmen für Gemeinden, für die Wasserbewirtschaftung, den Forst oder die Landwirtschaft erarbeitet.

In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen von vier Projektaufrufen insgesamt 45 innovative Nachhaltigkeitsprojekte unterstützt, die in Zusammenarbeit mit Schulen oder der Bevölkerung realisiert wurden. Diese siedeln sich in verschiedenen Themen wie Konsum, Energie, Bildung, Integration oder Gesundheit an. Eine erste Bilanz bestätigt den Erfolg dieses partnerschaftlichen Ansatzes. Geplant ist, auch unter den Gemeinden eine Bilanz zu erstellen.

Statistische, wissenschaftliche und technologische Tätigkeiten

Was die statistischen und wissenschaftlichen Aufgaben der Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich (DSTF) anbelangt, konzentrierte sich die Dienststelle vergangenes Jahr auf die Umsetzung des ersten Mehrjahresprogramms der kantonalen Statistik 2024-2028, das gemäss Art. 12 des Gesetzes über die kantonale öffentliche Statistik (GStat) festzulegen ist. Mit dem Ziel, alle statistischen Projekte mit oder ohne gesetzliche Grundlage beim Staat Wallis zu erfassen, wurden im Sommer 2024 alle staatlichen Dienststellen und Beobachtungsstellen konsultiert.

In Bezug auf die technologischen Aufgaben der Dienststelle stand 2024 die Einrichtung des Data Warehouse (DWH) der Dienststelle im Fokus, das die ordnungsgemässe Verwaltung, Qualität und Sicherheit der Daten in der Dienststelle, die über sehr viele sensible Daten verfügt, gewährleisten wird. Dieses DWH wird innerhalb des Business-Intelligence-Systems eine zentrale Funktion einnehmen und eine rasche Anpassung an die Entwicklung auf Bundesebene (Digitalisierung und Data Science) ermöglichen.

2024 hat die DSTF aus dem interkantonalen Finanzausgleich 884,1 Millionen Franken erhalten; dies entspricht netto 40,2 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Was den interkommunalen Finanzausgleich angeht, konnten 55,5 Millionen Franken an die Walliser Gemeinden und 7,5 Millionen Franken in den Fonds für den Härteausgleich gezahlt werden. Zum ersten Mal seit seiner Einführung im Jahr 2012 gab es bei den Zahlen des neuen interkommunalen Finanzausgleichs für 2023 und 2024 nahezu keine Veränderungen.

2024 wurde der 3. Wirksamkeitsbericht zum interkommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2020-2023 veröffentlicht. Nachdem der Staatsrat das jetzige System als zufriedenstellend erachtet, will er daran festhalten und hat seine Ergebnisse im Herbst 2024 dem Grossen Rat unterbreitet.